En 1979 Felipe Cazals ganó el Premio Ariel a la Mejor Película con El año de la peste, una cinta basada en el clásico de Daniel Defoe (1660-1731) Diario del año de la peste. El guion de la película El año de la peste, producida por IMCINE/CONACITE 2, lo escribieron a seis manos Gabriel García Márquez, Juan Arturo Brennan y José Agustín —el acapulqueño se encargó de los diálogos—. Los guionistas adaptaron los hechos a la época actual, y los hechos ocurren en la Ciudad de México. Por obvias razones, es una película que cobra actualidad. La puedes ver en youtube, no con muy buena calidad, pero….

domingo, 25 de octubre de 2020

viernes, 23 de octubre de 2020

Islas en el aire

When a thousand people believe some made-up story

for a month - that's fake news.

When a billion people believe it

for a thousand years - that's religion…

Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century.

Enigmáticos y distinguidos. Nada fotogénicos, pero letalmente seductores. Son aristocráticos, tradicionalistas, pero sexualmente liberales. Obsesivo-compulsivos. Refinados, sibaritas. Fortachones como estibadores. Experimentados mentalistas, hipnotizan, manipulan, conguean. Promiscuos y solitarios. Aunque calientes, actúan con sangre fría. Su comportamiento es guadianesco y accesional: aparecen y desaparecen. Como quien no debe un centavo, pueden dormir tranquilamente meses, quinquenios, decenios, siempre durante el día, siempre en lecho individual. Aunque son viajeros, permanecen arraigados a su tierra. Antañones, pero no envejecen. Ni se reflejan en los espejos ni proyectan sombra. No soportan la luz del sol. Abominan el ajo y los crucifijos. El agua bendita los estigmatiza. Paradójicos a tres bandas: no los puedes matar ni a balazos y son muertos vivientes y se les puede asesinar clavándoles una estaca de madera en el pecho. Esencialmente infelices: nunca verás a uno sonreír alegre, quizá reír a carcajadas burlándose de la desgracia ajena, pero jamás de alegría. Los originales son de Transilvania. Tienen colmillos retráctiles y ojos lumínicos. Pueden transformarse en murciélagos. Los vampiros viven sedientos de humanidad…

Todo lo anterior lo sabe cualquiera sin necesidad de abrir Wikipedia, así que Jorge Ibargüengoitia fue atinadísimo cuando escribió: “La vampirología es un conocimiento extenso. Admirable si se tiene en cuenta que es el estudio de algo que no existe. Además de ser extenso, está muy extendido: la gente común y corriente sabe más de los vampiros que de los otomíes, por ejemplo” (Viajes a la América ignota). Y así como sabemos un chorro de vampiros, también poseemos amplios conocimientos acerca de un montón de cosas inexistentes. Ahora, que esas cosas no existan en lo que llamamos realidad no significa que sean irreales. En realidad, la realidad no es una. En realidad, la realidad es múltiple y no siempre concreta. Y las entidades irreales pueden afectar tanto nuestro actuar como una incuestionable y concreta pedrada en la cabeza. Para ejemplificar, no pensemos en castillos en el aire, sino en islas, islas en el aire.

Concluida la Guerra de Troya, Ulises fue obligado a pasar una temporada en una isla edénica. Viajaba de vuelta a su propia isla, Ítaca, pero Poseidón se le antojó retardar el regreso del héroe griego, así que dispuso que fuera arrojado a Ogigia, en donde la bella Calipso, hija del titán Atlas, lo agasajó copiosamente y lo mantuvo forzándolo a gozar una vida placentera: ¡pobre hombre!, sin tener que trabajar, comía de maravilla, bebía todo el vino que quería sin preocuparse de la resaca y se refocilaba sin reparos en el lecho con la sensual ninfa. Además de que lo trataba “solícita y amorosamente”, Calipso le tenía asegurada la juventud y la inmortalidad. Canta Homero en la Odisea que tan cruel tormento duró siete años. Ulises, quien extrañaba horrores a su esposa, conseguiría escapar gracias a la intervención de Atenea. ¿Y de dónde huyó? Desde la Antigüedad ha habido quienes han tratado de encontrar Ogigia en los mares de nuestro mundo —desde el mismísimo geógrafo primigenio, Estrabón—, pero es una tarea imposible. “Ogigia… está situada a medio camino entre el mundo divino y el humano…” (Antonio Ignacio Molina, Geographica: ciencia del espacio y tradición narrativa de Homero a Cosmas Indicopleustes), porque es una isla mítica. ¿Una mentira? No, un mito, es decir, la expresión narrativa de una verdad simbólica.

Hace 504 años Tomás Moro (1478-1535) publicó Un librito de oro, verdadero y no menos beneficioso que el entretenimiento, acerca del estado óptimo de una república en la nueva isla de Utopía. La obra vino a conferir nombre a un género de reflexiones sobre las organizaciones humanas, el utópico: la crítica sociopolítica del presente yuxtapuesta a la propuesta de un modelo alternativo que supera todos los desperfectos. Utopía no existe en este mundo, y Moro no trató de engañarnos: utopía, un neologismo ideado por él mismo —el privativo griego “u” ligado al latín “topos”, lugar—, significa “lugar que no existe”, un sitio que existe sólo en el deseo. La nueva isla de don Tomás es un modelo óptimo, ideal.

De otra estirpe es la ínsula que Lemuel Gulliver visitó en 1770. Después de un ataque pirata, el célebre navegante había naufragado en una isla desierta, anónima, prescindible… Hambriento y totalmente abatido, de pronto detectó a lo lejos algo insólito: “El innato amor a la vida despertó en mi interior algunos gestos de alegría y me acarició la esperanza… Difícilmente podría el lector imaginar mi asombro al contemplar una isla en el aire, habitada por hombres que podían hacerla subir o bajar, o ponerse en movimiento…” El personaje abordaría luego aquel prodigio, Laputa —“palabra que yo traduzco por Isla Volante o Flotante”—, la ínsula que podía navegar en el cielo. En este caso, ni Jonathan Swift (1667-1745) tuvo que advertir nunca que lo que narra en Los viajes de Gulliver —como lo hace en Drácula su paisano Bram Stoker— es ficción, ni ningún lector con tres dedos de frente se ha enojado jamás porque el irlandés haya intentado engañarlo.

Las pifias son de otra naturaleza. Un caso… El 8 de diciembre de 1526, Carlos V de Alemania y I de España concedió a Francisco de Montejo la capitulación que lo encomendaba explorar, conquistar y colonizar las islas de Cozumel y Yucatán… Efectivamente, por entonces los españoles creían que la península yucateca era una ínsula. El origen del error data de la segunda expedición europea a las costas continentales. En su Itinerario de la armada del rey católico a la isla de Yucatán en la India, el año 1518 en la que fue por comandante y capitán general Juan de Grijalva, el capellán mayor de la expedición, Juan Díaz, relata: “… partimos de esta isla llamada Santa Cruz [Cozumel] y pasamos a la isla de Yucatán, atravesando quince millas de golfo”. Ahí, desembarcaron por primera vez en el continente en un lugar llamado Champotón, en donde fieros indígenas los recibieron de violenta manera y los obligaron a huir; agraviados, los ibéricos navegaron hasta el Papaloapan, bordeando la costa; cuando arribaron a Boca de Término, Grijalva concluyó que aquello era un estrecho que llegaba hasta Bacalar, y que, por tanto, se confirmaba que Yucatán era una enorme isla. Los mapas que Diogo Ribeiro realizó entre 1525 y 1535 representan fielmente el equívoco. No sería sino hasta 1528 que, después de navegar hasta el río Ulúa en Honduras, el adelantado Montejo cayó en la cuenta de que Yucatán era tierra continental.

En la antípoda de la Nueva España ocurría algo parecido con nuestra otra península. El halo y el topónimo de California tienen un origen prerrenacentista, literario e insular. En Las sergas del muy esforzado caballero Esplandián, publicada por primera vez en Sevilla al menos nueve años antes de que cayera la gran Tenochtitlán, Garci Rodíguez de Montalvo (1450-1508) cuenta: “… a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California muy cerca de un costado del Paraíso Terrenal; y estaba poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos… Sus armas eran todas de oro…, porque en toda la isla no había otro metal…” ¡Coctelón paradisiaco: mujerones y oro! Consumada la conquista del Imperio Mexica, Hernán Cortés, seguramente influido por la novela, en su cuarta carta de relación informó al rey las noticias que su sobrino, el capitán Francisco Cortés de Buenaventura, había traído de occidente, entre otras, que había conquistado Colima y que “… los señores de la provincia… afirman mucho de haber toda una isla poblada de mujeres, sin varón ninguno… Dícenme asimismo que es muy rica en perlas y oro…” A la postre, los españoles llamaron California a esos enormes lares, y si bien las primeras expediciones se fueron con la finta de que aquello era una isla —así lo reportó el piloto Fortún Jiménez Bertandoña, primer europeo que desembarcó en la península (1534)—, desde que Francisco de Ulloa logró circunnavegar todo el golfo de California —después mar de Cortés— se supo que California era una península (1539). Así que durante la segunda mitad del siglo XVI fueron publicándose varios mapas que representaban California correctamente. Pero algo sucedió: el corsario, explorador y vicealmirante Francis Drake desembarcó en algún punto de la costa septentrional del Pacífico, fundado la Nova Albión y reclamado su posesión para Inglaterra. Los españoles, temiendo que los británicos hubieran descubierto el mítico Estrecho de Anián, necesitaban difundir la percepción de que California era una isla, para adelantarse así a los reclamos ingleses sobre el supuesto paso transoceánico. En 1622, en una edición de Mijiel Colijin, ilustrando la portada de la traducción al holandés de la famosa obra del segoviano Antonio Herrera y Tordecillas, la Descriptio Indiae Occidentalis, la isla de California volvió a ser cartografiada. Desde entonces se reprodujo a lo bestia: durante los siglos XVII y XVIII cientos de mapas mostraron a California como una ínsula. No sería sino hasta 1747 que el rey Fernando VI de España decretara: “California no es una isla”. En el hermoso Mapa de la California, su Golfo, Provincias, fronteras en el Continente de la Nueva España de 1757 ya aparece como es en la realidad concreta, una península. Recapitulando: la isla de California fue primero una ficción literaria en una novela de caballerías, luego un bulo difundido por Cortés para incitar la codicia de Carlos V, enseguida el error de percepción de un puñado de marineros despistados, y, por último, una gran mentira.

Finalmente, una isla que sólo ha tenido existencia cartográfica. En 2017 apareció la primera edición en español de The Phantom Atlas, de Edward Brooke-Hitching —un británico seducido por los mapas: después publicó The Golden Atlas: The Greatest Explorations y el año pasado The Sky Atlas: The Greatest Maps, Myths and Discoveries of the Universe—. No sólo incluye a la isla Bermeja, mexicana y fake, sino que en la introducción la emplea como emblema: “El navío Justo Sierra zarpó en los albores del mes de junio. Su misión: explorar el golfo de México en busca de la esquiva isla de 80 km2… Su tripulación seguía, entre otras, las indicaciones del cartógrafo Alonso de Santa Cruz, que había incluido esta isla en su mapa El Yucatán e islas adyacentes, de 1539… Cuando… alcanzaron las coordenadas precisas, no encontraron nada. Sólo aguas ininterrumpidas… Pero lo más sorprendente de este territorio fantasma… es el tiempo que pervivió, ya que el Justo Sierra no era un navío de la antigüedad: su tripulación estaba formada por un grupo multidisciplinar de científicos reunido por la UNAM y corría el año 2009”.

Los vampiros no existen, pero nadie pone en duda que chupan sangre. La Bermeja jamás ha estado en donde según algunos vetustos mapas debería estar, pero no faltan quienes siguen buscándola. Nueve años después de que el Justo Sierra confirmó su inexistencia, en 2018, la Cámara de Diputados —la anterior Legislatura—, publicó ¿Dónde está la isla Bermeja?, un libro con un subtítulo grandilocuente: Estudio multidisciplinario sobre la posible existencia y destino de la Isla Bermeja. Análisis oceanográfico, aéreo y geohistórico-cartográfico. Todo un compendio de saberes sobre una cosa inexistente, sólo para mantener viva una teoría conspirativa: que alguien la desapareció —algunos legisladores panistas aventuraron que fueron los gringos bomba de Hidrógeno mediante—, no del mapa sino del mar, sólo para birlarle a México parte de su mar territorial. Así que si usted nunca ha visto realmente un vampiro, no se descuide, mejor organice una comisión multidisciplinaria para seguir buscando uno.

viernes, 16 de octubre de 2020

Saber no saber

I was gratified to be able to answer promptly, and I did. I said I didn’t know.

Mark Twain, Life on The Mississippi.

Entre Malmö y Helsingborg, intrigadísimo, ando en Escania, en pleno verano: estoy por terminar La falsa pista (1995), quinta entrega de la serie Wallander.

Lo primero que leí de Henning Mankell (Estocolmo, 1948-2015) no fue una de sus novelas policiacas, sino un pasmoso retablo de melancolía helada y humanismo, Zapatos italianos (2006), y enseguida Botas de lluvia suecas (2015), su continuación. Fui leyendo después otras obras del narrador sueco, incluso su entrañable despedida de este mundo, Arenas movedizas (2014). Había postergado las novelas protagonizadas por el inspector Wallander, hasta no tener todas para poder leerlas en orden. Por fin comencé este año pandémico. Ninguna de las cuatro primeras me ha decepcionado —Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, La leona blanca, y El hombre sonriente—, y hasta ahora la saga ha venido in crescendo.

Ya cerca del final de la novela —página 414 de 550—, el inspector Kurt Wallander ha estado reflexionando en torno al caso que está tratando de resolver: atrapar a un asesino serial que mata a hachazos a sus víctimas y luego les corta un trozo de cabellera. Wallander espera a la entrada del hospital de Ystad a su colega Ann-Britt Höglund, quien interroga a una mujer que días antes había intentado quitarse la vida, Erika Carlman, hija de uno de los victimados. Kurt está expectante… Luego de más de una hora, Ann-Britt sale e informa a Wallander que el suicidio fallido no había tenido absolutamente nada que ver con el homicidio:

— Creo que se nos pasó por alto una razón de por qué una persona intenta suicidarse –dijo–. Hastío de la vida.

Wallander cifraba cierta esperanza de que la joven aportara algún dato sobre el asesinato de su padre. Pero no, no hay nada. Para cerrar el asunto, antes de dejar el hospital, el inspector le dice a su compañera:

— Bueno, ya sabemos eso. Sabemos que no sabemos nada nuevo.

Saber que uno no sabe no es cualquier cosa. Saber que no se sabe es de sabios. Hace casi 2500 años, ante el jurado ateniense que determinaría si habría o no de condenarlo a muerte, Sócrates dedicó la primera parte de su defensa a demostrar que, efectivamente, él era el hombre más sabio de Grecia, como había dictaminado el oráculo de Delfos, no porque supiera mucho, sino porque sabía que no sabía. Si usted ha leído la Apología de Sócrates, de Platón, recordará el episodio: un tal Querefonte había acudido al santuario de Apolo a preguntar si existía alguien más sabio que Sócrates, a lo que la Pitia respondió que no. Al enterarse de tal respuesta y sin poder poner en tela de juicio la infalibilidad de Apolo, Sócrates se declara atónito: “¿Qué dice realmente el dios y qué indica en enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que soy muy sabio? Sin duda, no miente; no le es lícito”. El filósofo emprende entonces la búsqueda de un sabio, con la intención de encontrar a alguno con quien pudiera ir a Delfos a refutar al oráculo: “Éste es más sabio que yo…” Indaga entre los políticos, y después de conversar con el más reputado como sabio entre ellos, Sócrates concluye: “Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe, en cambio yo, en efecto, no sé, pero no creo saber. Parece, pues, que al menos soy más sabio que él en esta misma pequeñez, en que lo que no sé tampoco creo saberlo”. Tras los políticos, se dirigió con los poetas, cuyas obras indudablemente desplegaban sabiduría… Sin embargo, luego de hablar con varios de ellos, Sócrates concluye: “… respecto a los poetas me di cuenta de que no hacían lo que hacían por sabiduría, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los que recitan los oráculos”. Así que los artistas del lenguaje, “a causa de la poesía, creían también ser sabios respecto a las demás cosas sobre las que no lo eran”. Tampoco saben que no saben, pues. Finalmente, Sócrates explora la situación entre los tecnólogos de su época, los artesanos, y reporta: “… sabían cosas que yo no sabía y, en ello, eran más sabios que yo. Pero… también los buenos artesanos incurrían en el mismo error que los poetas: por el hecho de que desarrollaban adecuadamente su arte, cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también respecto a las demás cosas…, y ese error velaba su sabiduría”.

De vuelta a Suecia, ya en las últimas páginas de La falsa pista, una vez que tuvo la evidencia suficiente para estar plenamente seguro de que su memoria, su intuición y su incredulidad no le habían fallado, y de que, efectivamente, había logrado develar la identidad del asesino múltiple, el inspector Wallander, rodeado de un nutrido equipo de policías, después de exponer sus conclusiones, sentenció:

— Ya sabemos, por tanto, lo que esperábamos no llegar a saber.

A partir de un nimio detalle, Kurt había podido armar mentalmente una cadena de hechos que le permitió saber quién era el homicida. La cuestión resultaba incontrovertible.

Como Sócrates, el psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers (1883-1969) defendió la importancia de la conciencia de no saber. Pensaba que es común que no podamos llegar a un consenso sobre lo que sabemos, pero que podemos estar de acuerdo sobre lo que no sabemos, y a partir de ahí decidir cómo podríamos actuar frente a este desconocimiento. “La verdad es lo que realmente nos une”, escribió Jaspers. Y un humilde saber, el saber que no sabemos, suele ser una gran verdad.

viernes, 9 de octubre de 2020

Mil palabras sobre una fotografía

Strictly speaking, one never understands anything from a photograph…

Only that which narrates can make us understand.

Susan Sontag, On Photography.

“Una imagen dice más que mil palabras”. Estas siete palabras conforman una de las paremias más repetidas en el mundo contemporáneo, sorrajada usualmente por doctos y legos sin mayor reflexión, como máxima indiscutible. Es un dogma de nuestra era iconográfica, emblema de una cultura que tiene al sentido de la vista como el gran censor de la realidad, como la autoridad inapelable y el juez último e infalible… La frase condensa la condición que Giovanni Sartori alude como “la primacía de la imagen, es decir, de la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible” (Homo videns.). Desde la instauración de la sociedad teledirigida y hoy más que nunca, estampa mata pensamiento. Pero verá usted que no, que no es así, y si no, a ver, ahora mismo tome un lápiz e intente comunicar con una imagen esa misma proposición, expresada nítidamente con tan pocas palabras: “Una imagen dice más que mil palabras”.

Es cierto que una imagen puede tener un poder semántico colosal —por ejemplo, las pinturas rupestres de la cueva de Lascaux, El grito de Edvard Munch, el Guernica de Picasso o celebérrimos retratos como el del Che Guevara de Alberto Korda o el de Albert Einstein sacando la lengua de Arthur Sasse—, pero se trata de una riqueza de significados necesariamente aparejada a una enorme holgura sintáctica, los cual produce invariablemente un mensaje ambiguo, de interpretación diversa, equívoca. ¿Qué expresa la sonrisa de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci? No existe una respuesta inequívoca.

Pese a toda la evidencia cotidiana —¿las vías de los trenes realmente se juntan en la distancia?—, creemos firmemente en lo que vemos, de ahí la contundencia de una imagen. ¡Lo vi con mis propios ojos! Dada su tramposa autoridad cognitiva —“lo que se ve parece ‘real’, lo que implica que parece verdadero”, explica Sartori— y la obligada ambigüedad de lo que transmiten, las imágenes, especialmente las fotográficas, suelen emplearse como punta de lanza para difundir bulos —o si se prefiere fake news—. Ver para creer…

La mañana del lunes 28 de septiembre, Erika León Cruz despertó sabiendo que tendría una jornada de trabajo complicada, difícil, aunque no podía imaginarse que en unas horas su rostro cobraría fama. Ella es una de las mil cuatrocientas oficiales de la policía que fueron convocadas para cuidar la marcha que algunos grupos feministas realizarían en el centro de la Ciudad de México, en el marco del día de la Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto. De los 47 años que tiene de vida, Erika ha dedicado 29 a trabajar en la policía.

La reportera Ariana Alfaro de La Prensa, testimonió desde el lugar de los hechos: “Con bombas caseras, gas, pintura, vidrios, tierra, palos, tubos y martillos, manifestantes… además de lanzar consignas, arremetieron en contra del cuerpo policiaco conformado por mujeres de donde, más de 40 uniformadas resultaron lesionadas”. Como siempre, las agresoras no fueron todas las marchistas, ni siquiera la mayoría, sino un contingente de personas embozadas autodenominadas anarquistas. En su nota, Alfaro informa: “Entre las imágenes que circularon en redes sociales, se encuentra la de Erika Cruz, Policía Segundo de la Policía Ambiental, a quien se le captó con lágrimas en los ojos y de la que se cuentan diversas historias…” Esa tarde, como otras miles y miles de personas, yo seguí el desarrollo de los eventos a través de twitter. Cuando apareció la foto en mi time line me pareció tremendamente elocuente. Erika aparece de frente, uniformada, con un cubrebocas negro, el casco puesto pero con la careta levantada: tiene fija la mirada en la lente; sus ojos se ven enrojecidos, parece que está a punto de llorar o que ha llorado. Retuiteé la foto con una pregunta. También comenté un video en el que se observa cómo un varias esbozadas persiguen a otra mujer policía y cuando le dan alcance, la tiran al suelo y la patean salvajemente.

Al día siguiente, una de mis hijas me mandó un tuit de Animal Político: “En redes circula la foto de una policía que tiene mirada triste y ojos rojos, algunos usuarios aseguran que la mujer recibió golpes y patadas por parte de las feministas este #28S. Esto es FALSO.” El tuit ligaba a una nota que daba cuenta de que quien tomó la foto fue Kena Uribe, reportera de Telediario. Ella había tuiteado la imagen a las 16:24 del mismo lunes: “Este es el rostro de las ateneas”. La propia reportera tuiteó a la mañana siguiente: “Esa fotografía ¡yo la tome! [sic]…, se la tomé justo después de que nos cayó gas a los ojos y de que una manifestante le contó cómo fue abusada sexualmente en su escuela”. O sea que Erika lloraba no por haber sido golpeada por las manifestantes, sino irritada por el “gas” y conmovida por la historia que una de ellas le contó. Después de leer la nota releí el RT que yo había dado a la fotografía y, con todo, me siguió pareciendo pertinente mi pregunta: “¿El “Estado represor”?

¿Fin de la historia? No, faltaba conocer otra versión de los hechos… El 30 de septiembre la youtuber Meme Yamel entrevistó a la oficial Erika León Cruz, el rostro viralizado; el cuestionamiento obligado era por qué se veía triste en la foto y a punto de llorar: “Más que nada fueron sentimientos encontrados en ese momento, ya que no podía creer que una mujer agrediera a otra mujer, ¿no? El ver cómo nos decían y nos decían. En esos momentos pasaban muchas personas…, muchas agrediéndonos, lastimándonos. Fue el hecho de que nos aventaron cuanta cosa traían ellas, sus bombas Molotov, cosas que preparaban ellas mismas. Fue la reacción, la irritación de mi cara. Fue más que nada eso lo que pasó”.

Así que no, la fotografía de la oficial León Cruz no dice más que mil palabras.

viernes, 2 de octubre de 2020

Amena incertidumbre

Prevenir lo imprevisible

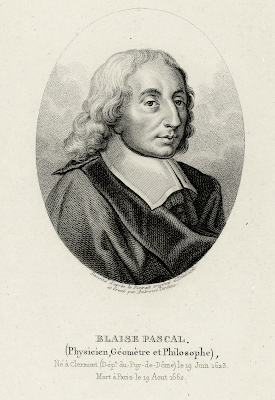

Imaginación…, maestra de error y de falsedad,

tanto más embustera cuanto que no lo es siempre…

Pascal, Pensamientos.

— Ya estamos actualizando las matrices de riesgo.

La ingeniera Gaacir dirige el esfuerzo de varias decenas de sagaces geómatas. Esa es su chamba. Desde hace algún tiempo, quizá más de un decenio, año con año, ella y los dos jefes de unidad han tenido que realizar un interesante ejercicio de imaginación. El ejercicio se denomina “matrices de riesgo”. La idea es estar prevenidos en caso de que se presente una eventualidad que pudiera darle al traste al quehacer de la organización. Ni ella ni sus pares de otras subsecciones ejecutan la encomienda según su libre parecer, sino que lo hacen apegándose a una metodología bastante puntual. Todas las áreas llenan anualmente unos formatos diseñados exprofeso.

— Desde algunos años, ya nada más las actualizábamos…

Solían atisbar desgracias como inundaciones, contingencias ambientales, terremotos —sus oficinas se ubican en la Ciudad de México—, ciberataques, amenazas de bombas…: — Pero la verdad jamás imaginamos el riesgo de una pandemia que nos tuviera trabajando en casa durante varios meses… Ahora la vamos a agregar, claro, pero ya qué chiste…; la covid-19 ya nos agarró desprevenidos.

Habrá que ampliar el espectro… ¿Qué hacer si se concreta el riesgo de una lluvia de meteoritos, qué medidas tomar en caso de que se materialice una invasión alienígena, una revolución cristera, una guerra zombi…?

Segura, ni la incertidumbre

La semana pasada, el director de un periódico que le debe mucha lana al erario tituló así su columna: La incertidumbre llegó para quedarse. El sesudo análisis del señor Quintana menciona “cuatro elementos que son algunas de las principales fuentes de incertidumbre”. En primer lugar, claro, señala la pandemia, y el mismo analista que machaconamente critica que “los pronósticos” de López-Gatell no se cumplan, admite que “no sabemos a ciencia cierta cómo puede comportarse la curva de contagios”, y además advierte: “la sensación de que 'lo peor ya pasó' es equivocada y puede generar un repunte de los contagios…” Como segundo elemento, apunta las elecciones en Estados Unidos —por cierto, no deje de leer la investigación de Barton Gellman para The Atlantic: The Election That Could Break America—. En tercer sitio, Quintana alude como fuente de incertidumbre “la incierta recuperación” (sic), aporta algunas cifras —“… sólo se estabilizó la estimación de caída, alineándose en cerca de 10% para este año y sin consenso para 2021…”—, pero alerta que ni la incertidumbre es segura: “todo esto cambiará si el curso de la pandemia es diferente al previsto” —lástima que no nos dice cuál es el curso de la pandemia previsto—. Finalmente, y aunque no venga mucho a cuento, el columnista no desatiende su agenda: “los vaivenes políticos en México”, porque según él, “tendremos un 2021 que en su primera mitad va a estar sacudido por la competencia electoral…”

Bien, si después de leer esto usted se queda con la idea de que el editorialista está asegurando que se viene tiempos inciertos, él mismo se encarga de corregirlo: “si alguien le dice que puede anticipar con certeza lo que va a ocurrir en los siguientes meses, desconfíe. Seguramente no está bien informado.”

Incertidumbre

El último paso de la razón es reconocer que

hay una infinidad de cosas que la superan;

es flaca si no llega hasta conocer esto.

Pascal, Pensamientos.

Adoramos las certezas. Sobre todo, nos fascina la idea de saber exactamente qué sucederá mañana, qué nos espera el próximo año, cómo serán las cosas… Genética y culturalmente estamos programados para acechar el porvenir; entre más acertados son nuestros pronósticos, más posibilidades de sobrevivencia tenemos. El inmenso entramado que llamamos cultura es una herramienta para gestionar la incertidumbre que produce sabernos anclados al presente continuo y arrojados fatalmente al futuro. El “malestar de la cultura” freudiano es una de las dos caras de la moneda, la otra es el bienestar de la cultura. Nuestra finitud nos aterra y la consciencia de que el tiempo es cambio en última instancia hace que la tengamos presente, presente en el presente continuo. Por eso nos refugiamos en rutinas, agendas, proyectos… El orden, los calendarios, la estabilidad, la programación del mañana apaciguan, tranquilizan. Nos encanta la ilusión de saber qué va a ocurrir, el ensueño de que tenemos el control: saber que el lunes estará pesado, pero que será como todos los lunes; planear qué vamos a hacer durante las vacaciones de diciembre, aunque casi nunca realicemos lo planeado; andar diciendo que la semana que entra comenzaremos la dieta y que el próximo año estudiaremos inglés… Por eso, más allá del impacto económico que han causado la pandemia y el confinamiento, buena parte del desasosiego y el hartazgo que cunden entre nosotros se debe a la incertidumbre. Una incertidumbre global, aplastante, monolítica… No sólo no sabemos cuándo va a terminar todo esto, conforme pasan los días menos claro nos queda qué diablos sigue… Además, hay una sensación de que la ciencia, la tecnología, el big data, las súper computadoras y los expertos nos traicionaron: ¿pues no que teníamos todo bajo control?

En este trance, además de actualizar matrices de riesgo y quedarnos en el atinadísimo —pero bobo— pronóstico de que con toda seguridad seguirán tiempos de incertidumbre, quizá convenga considerar que, en realidad, los seres humanos no estamos hechos para estar tranquilos. “Nada es tan insoportable para el hombre como estar en pleno reposo, sin pasiones, sin quehaceres, sin divertimiento, sin aplicación. Siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío” (Pascal, Pensamientos).

El filósofo Karl Jaspers sostenía que la incertidumbre no es un estado que debamos superar; más bien pensaba que la libertad, la verdad y la justicia son ideales que únicamente podemos experimentar desde la inquietud: “precisamente la incertidumbre… es lo que, para nosotros, los seres finitos, define el único camino hacia el espíritu, la intelectualidad y la vitalidad” (Psychology of Worldviews). Palabras mayores… Por lo pronto me basta con que en la incertidumbre no cabe el aburrimiento e incluso puede ser amena.