Ánclate en lo que no ha sucedido

en lugar de en lo que ha sucedido.

Nassim Nicholas Taleb, El lecho de Procusto.

Más normal

Éramos cuatro: Eladio, Gus, Ray —entonces coordinadores estatales en sendas

entidades federativas del centro-sur del país— y yo. Habíamos sido convocados por

don JQ a una reunión en el piso 8 que se prolongó demasiado, así que salíamos

con diez minutos de retraso. Después de que el elevador tardó eternidades en plantarnos

en la planta baja, salimos corriendo del edificio. Ya enfilada sobre

Patriotismo, nos esperaba una camioneta. Nos trepamos resoplando, tosiendo

—todavía fumábamos como carretoneros— y aventamos maletas y portafolios al

compartimento de atrás. Aunque nos tocaría el alto sólo unos metros más

adelante, muy en su papel, el chófer arrancó rechinando llantas. Avanzamos sin

contratiempos hasta entrar al Viaducto, pero apenas pasando el cruce con

Insurgentes fue evidente que el esclerótico tránsito del Distrito Federal —así

se llamaba la Ciudad de México en 1995— no nos permitiría llegar a tiempo al

aeropuerto. Ya sin sacos ni corbatas, un poco más a gusto, comenzamos a lamentarnos

de nuestra suerte: seguro íbamos a perder el vuelo a Aguascalientes y como

teníamos que estar allá a la mañana siguiente, no nos iba a quedar de otra más que

tomar carretera… Eladio, quien venía atrás del copiloto, bajó la ventanilla para

cuestionar al taxista que venía junto a nosotros a vuelta lenta de rueda:

— Amigo, ¿es normal que esté el tráfico así?

El chafirete tiró su mirada estoica a diestra y siniestra, se sacó la

paleta de dulce que traía en la boca y respondió: — Jefe, hoy está un poco más

normal que otros días.

Cómoda ilusión

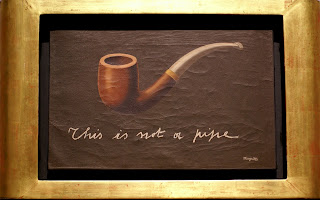

La normalidad es una ilusión colectiva a la que nos aferramos. En condiciones normales, a la mayoría de las personas la realidad nos resulta

familiar, conocida, previsible… Podrá gustarnos o no, podrá sernos favorable o

adversa, pero si una situación es normal no resulta incierta. En este orden de

ideas, la normalidad es el modo confortable de la realidad. Por eso, si la

normalidad muestra visos de que está cambiando, la gente prefiere minimizarlos,

apostar por que las cosas volverán a ser como eran o de plano ignorarlos…, cualquier

cosa antes que quedarse sin la cómoda ilusión de que el mundo es como debe ser.

Paul Watzlawick (1921-2007) lo explicaba así: “el desvencijado andamiaje de

nuestras cotidianas percepciones de la realidad es, propiamente hablando,

ilusorio, y… no hacemos sino repararlo y apuntalarlo de continuo…, incluso al

alto precio de tener que distorsionar los hechos para que no contradigan a

nuestro concepto de realidad, en vez de hacer lo contrario, es decir, en vez de

acomodar nuestra concepción del mundo a los hechos incontrovertibles” (¿Es real la realidad? Heder).

Antes del brote pandémico previsto/sorpresivo del coronavirus SARS-CoV-2, es decir, hace muy muy poco tiempo, vivíamos inmersos en una

normalidad —como todas— en la que lo más cómodo era asumir sin chistar como

incuestionables, como inamovibles, una serie de situaciones que no tienen el

menor sentido o al menos que pueden perfectamente ser de otra manera. Incluso,

aquella normalidad caduca es para muchos —y justo por eso sobran ahora a

quienes les urge regresar a ella— la

mejor de entre todas las circunstancias posibles. Junto con el perceptor

Pagloss —inolvidable personaje de Cándido

o el optimismo de Voltaire (1694-1778)—, pueden proclamar muy seguros que “los

que afirmaron que todo está bien han dicho una tontería; debieron decir que

nada puede estar mejor”. Vivíamos hasta hace unos días pensando que es natural que la gente trabaje cinco días

a la semana, de lunes a viernes; que la mayoría lo haga desde temprano en la

mañana y hasta cerca del ocaso; que hay que hacerlo juntos, en un mismo espacio

compartido; que las reuniones de trabajo son

presenciales; que todos los empleados de una organización deben laborar

simultáneamente, en el mismo horario y que a partir de cierto rango hay que

usar corbata… Hasta hace tan sólo unos días si algún encuestador se hubiera atrevido

a preguntarnos si en un momento dado sería posible que la maquinaria productiva

del mundo entero, al menos la no esencial, se detuviera durante unas semanas

para darle un respiro al planeta, sin duda le habríamos contestado de inmediato

que a todas luces eso era impensable, imposible… Muchos de nosotros

escuchábamos en los noticieros los informes de la bolsa de valores, y cuando se

reportaban grandes pérdidas en la jornada, nadie lo habría considerado un loco si

usted esbozaba un gesto de preocupación, aunque, claro, jamás hubiera tenido ni

medio peso invertido en acciones bursátiles. Hasta hace tan sólo unas semanas el

ideal del crecimiento sostenido —trasvestido de sustentable— era un dogma, la productividad —eufemismo para no

mentar descaradamente al afán voraz de lucro— lo más cercano a la virtud, y la trinidad

racionalista ciencia-tecnologá-bigdata

la fuerza imbatible de la Humanidad, capaz de contener y dominar cualquier agente

de la Naturaleza. Pero, ¡bueno!, ya sabemos que un pinche bicho —es un decir,

porque ni vivo está— vino a tambalear el orden —también es un decir— en que los

sapiens corríamos desquiciados en pos de la autodestrucción.

Ni siquiera en el impasse

del confinamiento todos tienen claro la trascendencia de lo que estamos y

estaremos jugándonos en los próximos días. Si en condiciones normales la

capacidad de tomarnos el pelo funciona a la perfección —“la mente puede ser una

herramienta maravillosa para el autoengaño: no está diseñada para abordar la

complejidad y las incertidumbres no lineales”, establece Nassim Nicholas Tale (El lecho de Procusto)—; en tiempos de anormales

y de incertidumbre, más.